本文为“全国尘肺病农民工新闻好作品大赛”初审入围作品。第一篇转载于《新华网》,刊发日期:2014-01-16,原文标题《北京关闭小煤矿后 “遗留问题”怎么办?》。后续报道转载于《新华网》,刊发日期:2016-06-03,原文标题《【调查】尘肺病矿工艰难维权五年 拿到职业病鉴定证明仍难获赔偿》。

新华网北京1月16日新媒体专电(“中国网事”记者苑苏文 宋玉萌)随着社会发展,低端产业的转型,他们终将变成“遗留问题”——用黢黑的肺见证人民的富足和经济的发展……尘肺病无法治愈,只能终生通过治疗维持生命。如何安置他们成了许多资源型省份和地区的发展困局。

新华社“中国网事”记者近期接触了房山区政府附近的尘肺病上访者,另一方面,也采访了房山区政府人员、民间政策研究者,与尘肺病上访者“隔空”对话,阐述各自的诉求与无奈。

无力执行的补偿

房山区周口店村村民贾振清今年70岁,脸色总是“红扑扑”的,不熟悉的人总夸他“气色好”,但几乎没有人懂得这气色背后的病态与痛楚。

即使戴着口罩,贾振清的粗重喘息声仍敲打着每个人的神经。

“我是尘肺三期加号,伤残等级三级,已经到顶了。”贾振清不停大口地粗喘着气,红扑扑的脸色是长期缺氧造成的。

2007年,为迎接“绿色奥运”,贾振清所工作的周口店村龙山煤矿被关闭。那之后,他被检查出尘肺病。

根据贾振清给记者展示的判决书,2009年底,房山区劳动争议仲裁委员会仲裁龙山煤矿的主管部门,周口店村村委会补偿给贾振清共计4.6万余元以及每月养老金1200元,尽管在2010年向法院申请了强制执行,但直到现在,他一分钱都没有拿到。

贾振清同村的工友赵怀德却连打官司的资格都没有。他曾因一场煤矿事故失去了一只眼睛,现在被确诊为尘肺一期并发症肺结核。

“我34岁到矿上,现在已经虚岁64岁了,一辈子大部分的力气都贡献给了矿上,但现在得了病真的没人管。”赵怀德说,因为村里拒绝给他开具工作证明,这就意味着他无法进行职业病诊断和工伤认定,也就无法获得任何补偿。

赵怀德回忆,龙山煤矿最多时有矿工500多人,据他观察,周口店村在龙山煤矿工作的患病村民没有一人拿到了补偿。而周边一些煤矿关闭时,都曾组织工人进行体检,并给确诊尘肺病的患者“解决了问题”。

过期作废的承诺

房山区霞云岭乡唐上煤矿就是赵怀德说的“解决了问题”的煤矿,但来自河北承德的修铁军和他的几个工友却依然讨不到说法。

“80后”的修铁军在唐上煤矿工作过四年,去年开始,他发现自己干活用劲大了就会“憋气”,几乎丧失了干重体力活的能力,“后来去县里医院查了有心肺病,才想着回到房山要求检查尘肺病。”

2010年,唐上煤矿关闭后,修铁军有不少工友检查出尘肺病,并获得了十余万元的一次性伤残补偿或按月发放的补偿。

“我们乡最多的时候有80多人在唐上煤矿干,两年前煤矿刚关闭的时候,有20多人被确诊为尘肺病拿到了补偿,而且有免费治疗的待遇。”修铁军说,当时自己和另外一些人“没赶上这一批”,而当去年开始到区政府要求职业病检查时,却遭到了拒绝。

“接待我们的人说已经过期了,我们就晚来几个月这事儿就结束了。”他说。

据修铁军描述,在他干活的矿井充满了粉尘,几乎看不见身边的工友。而矿工也不带口罩,因为“戴口罩就没法干活了,都被灰尘堵住了,说话都费劲。”管理方几乎没有采取任何措施降低粉尘浓度。

而这些矿工在申请工伤保险赔偿时也遭遇了困境,在修铁军的工友中,只有百分之十左右从事危险工种的人才给上工伤保险,或者“一百个人上30个人的意外险,也不管名字是谁的,谁受伤了就去顶替上。”

政府回应:北京补偿数额高,曾有外地矿工“冒名顶替”

“当时检查出来的患者全都得到工伤补偿待遇了。”被问起是否存在一些未获得补偿的尘肺病工人时,房山区人力资源和社会保障局一位白姓副局长如是说。

据他介绍,为退出资源性产业,房山区在2010年5月前就陆续关闭了周边所有区属煤矿,并在2010年到2012年的三年时间里,组织了3000多名矿工进行了职业病检查,其中确诊了1300多人。确诊的尘肺病人全部根据《国家职业病防治法》发放了工伤补偿,工伤保险基金总共花费超过一亿元。

这位白副局长还指出,不同于生产制造业,小型煤矿企业人员流动性大,在安置职业病患者的过程中遇到了不少难题。

“由于很多矿工没有和煤矿签订劳动合同以及建立健康档案,矿工身份认定难度很大,很多矿工根本没有在这里干过活,曾去其他地方打工,无法判定是否就是在房山得的尘肺病。”白副局长说,因为北京补偿数额高,所以曾遇到在山西、内蒙古打工的尘肺病患者来北京领取补偿。

另一个难题在于说服矿长签字承认矿工身份。“签字就要赔钱,很多矿长或责任主体为了躲避赔偿,就不承认工人身份。”白副局长说。

而对于现在还表达诉求要求检查身体的矿工,白副局长表示,很多昔日矿长都已经无法联系到,所以无法确认上访者身份。因此建议这类上访者走法律途径,去劳动争议仲裁部门解决和确认劳动关系。

民间政策研究者:解决“发展遗留问题”路在何方?

2012年12月3日,国务院印发了《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)》要求切实保障和改善民生,加大对尘肺病、慢性胃炎、皮肤病等矿业工人职业病和常见病的预防和救治力度。

专项救治尘肺病农民工的公益项目,中华社会救助基金会大爱清尘基金公共政策研究中心负责人程一水指出,尘肺病的产生不是必然的,如果在工业企业转型过程中,提高生产技术,改善工作环境,那么这种病可以大大减少。“比如以前大理石切割都是干切,有很多粉尘,而现在改善工艺变为水切,几乎杜绝了空气中粉尘超标的可能性。”他说。

对于全国范围内对尘肺病矿工的补偿情况,程一水认为北京是全国范围内工伤补偿数额最多的地区之一,这依托于北京市雄厚的工伤保险基金规模。但对于一些经济发达程度比不上北京的地区,工伤补偿就会少很多。

“目前我国工伤保险基金大多是在地市级层面统筹的,这容易导致同样是尘肺病患者拿到的补贴却不同。”程一水指出,要解决这个问题,还需在全国范围内统筹工伤保险基金。

此外,由于支付尘肺病患者的赔偿是一个很沉重的负担,很多企业都不愿支付,甚至出现了很多尘肺病患者找不到责任主体的现象。

程一水认为,根据发达国家的经验,应增加高危型产业工伤保险基金征收额度,或直接由国家出台政策,统筹财政救助尘肺病工人,才能解决这个“发展遗留问题”。

“随着国家的发展,技术的革新,尘肺病是可以避免直至消灭的。但已经得了尘肺病的工人可以被认定为是为国家的经济建设而做出的牺牲,因此希望从国家层面出台政策,填补一些地区工伤保险基金的短缺。”他说。

后续报道

产业转型,煤矿关闭,却给矿工留下了尘肺病这个致命“遗产”。看着丈夫的肺一天天凝固变硬,范长红花5年跑遍了能跑的所有部门,但随着手续一步步接近支付,她却愈发无助。

5月底的一天,66岁的赵怀德躺在木板床上,张着干裂的嘴唇,用尽全身的力量一阵阵短促地喘息着。他面色蜡黄,身躯形同一块枯木,让人感觉不到任何生机。

尘肺病正变成一根越收越紧的“铁链”,让赵怀德平躺一分钟都会感到胸闷难耐。睡觉时,他只好侧起身,把胳膊放在头下垫高,身体像虾米一样蜷缩起来。

在北京市房山区一家煤矿当矿工时,赵怀德是带领工友们打眼、爆破的工头,50多岁时还能扛得起上百斤重的煤炭。2003年的一天,他在矿上做支护工时,卡木头的木屑蹦到左眼里,这只眼睛就瞎了。

祸不单行,2011年底,他被确诊为尘肺一期和肺结核,两年前已发展为尘肺三期并发结核。这个为家人奉献了一辈子的男人拒绝花钱治疗。结核是尘肺病人的主要并发症,肺里的粉尘和结核杆菌协同作用,最终让他的肺凝固成一团无用的废物。

去年冬天,冷空气让他仅存的气管和肺泡收缩,险些掏空了他的生命。家人紧急把他送回老家张家口的医院输液,才缓了过来。现在,他长期呆在老家,每三天吃掉一盒36片装的利肺片,这些药都是他妻子范长花从药物批发市场低价买来的。

为了获得赔偿,范长花这几年一直在为丈夫讨公道。从儿子还未结婚,到现在孙子5岁大,这个60岁的女人骑着一辆二手电动车跑遍了整个房山区的卫生和安全监督部门。

截至2010年6月,房山区政策性关闭了数百家小煤矿,但在遣散矿工时,并没有安排职业病体检。曾处理相关维权案件的北京义联劳动法援助与研究中心负责人黄乐平律师指出,这可能导致不少身患尘肺等职业病的矿工没有及时得到赔偿。赵怀德只是其中一位。

尽管后来在一些患病严重的矿工和法律界人士的推动下,北京市与房山区政府统一解决了千余名矿工的职业病赔付问题,然而,仍有相当多赵怀德一样的矿工没能得到赔偿,其中不少人已经去世。

漫长的维权道路上,范长花虽然最终帮丈夫走完了门槛重重的职业病鉴定程序,但随着一步步接近赔偿支付,更大的困难和无助迎面而来。

“只要确定是在房山的煤矿打工得的尘肺病,咱都帮着解决。”房山区人社局副局长白秀国接受记者采访时说。但他随后又强调:“尘肺病工作已经进入尾声,基本画上了句号。”

图为赵怀德

3年两次判决,艰难的身份认定

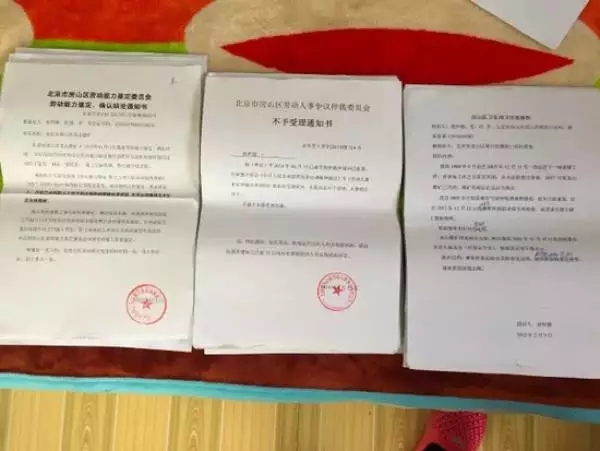

“跑断腿就跑出一麻袋纸片来。”当着记者的面,范长花把柜子里的一包材料扔到了床上。这些登记表、判决书和机关回信散落满地,全摞起来有十几公分厚,个个盖着鲜红的公章。

这些材料,诉说着她一路上的曲折。

1984年,赵怀德和妻子从家乡河北张家口赤城县来到北京房山区打工,之后就一直在周口店龙山煤矿从事向导支护、采煤、打眼等技术工作。龙山煤矿是当地的村办煤矿,2007年底被政策性关闭。

煤矿关闭前,范长花在井上开搅拌车,推矿车。她回忆,煤矿关闭时,一线职工并没有被安排职业病体检,当时很多人也没有在意。

但后来陆陆续续有矿工检查出患上了尘肺病,一些人开始要求赔偿。2010年,陆续有矿工因职业病获得赔偿金的消息传来。2011年底,正在当保安的赵怀德和几十名工友前往北京朝阳医院检查,查出了尘肺一期和肺结核。

朝阳医院是北京五家具有鉴定职业病资格的医院之一,然而,要想让医院出具正规的职业病鉴定结果,还需用人单位出具职业史证明,来认定矿工身份。

矿工的身份认定原本不难。1995年,因在这座村属煤矿工作10年之久,房山区周口店村委会出具证明,特许他购买了村里的住宅;2006年,他获得了《上岗证》;而在2007年4月至煤矿关闭期间,煤矿为他在房山区劳动和社会保障局缴纳了工伤保险。

但当他找到周口店村委会时,村委会却拒绝出示加盖公章的任何证明。

2012年2月,赵怀德和工友来到房山区卫生局卫生监督所,也吃了闭门羹。“刚去的时候,说得还挺好,姓吴的科长说‘没事儿,他们不管咱们管’,结果过了年,这位吴科长就退休了,新的科长和村委会协商后,就说‘办不了’了。”范长花回忆说。

“又找安监局,他们说没接到移交手续,找区信访办,他们叫找劳动局,他们说没有鉴定,你还得找卫生监督所,他们来回推,就是不办实事。”一份落款时间为2013年1月4日、署名赵怀德的投诉材料这样写到。

五年来范长花跑出的材料

2013年底,在工友钱志华的提议下,赵怀德一行人前往国家安全生产监督管理总局上访,其信访办公室建议向省(市、区)级煤矿安全监察局反映,随后他们到了北京市安全生产监督管理局,又被建议向房山区政府反映。

在法律援助律师的介入下,他们向房山区安全生产监督管理局邮寄了申请,要求对煤矿关闭时不安排职业病体检和诊治予以行政处罚,但收到的回复称,由于煤矿关闭,无法进行行政处罚。

走投无路之下,赵怀德经由行政诉讼将房山区安监局告上法庭。2014年3月,官司赢了,法院判决安监局撤销回复,重新做出答复。

但“最终也没给我们出(答复)。”范长花说。在那之后大半年,他们还去找了人事争议仲裁委员会和北京市卫计委,但都没有结果。

2014年下半年,赵怀德不得不直接起诉龙山煤矿,由于煤矿并未应诉,经过法院质证和公示,最终在判决书中确认了两者之间的劳动关系。

2014年底,凭借判决书,朝阳医院出具了《职业病诊断证明书》。但经过近三年奔波,赵怀德的病情已从一期发展到了三期,后来经过劳动能力鉴定和工伤认定,他被确认为“工伤与职业病致残等级二级”。

陪着他们“跑程序”的工友也从几十名减少到了几名,大多数因病情加重而放弃。“身份认定是第一关,就有好多人没迈过去,太难了。”范长花说。

一谈钱,态度就暧昧了

拿到了医院出具的职业病诊断证明后,从去年三月开始,范长花就多次拿着老伴的工伤证和相关材料去申请工伤保险待遇,但社保中心却一直表示无法办理,理由是“需要通过用人单位提出申请”。

“煤矿关了这些年,去哪儿找啊。”她很委屈,第三次向法院递交了起诉状,要求法院判决社保中心核定并支付工伤保险待遇,两个月后,法院根据《工伤保险条例》进行判决,责令社保中心进行处理。

然而,社保中心只核定了赵怀德工伤保险待遇数额,依然没有要支付的意思。这样做并不违法,因为在《工伤保险条例》中,只规定了经办机构核定工伤保险待遇与管理工伤保险基金支出的职责,并没有明确如何向个人支付。

同样在支付阶段遇到难题的还有来自河北承德隆化县的多名矿工。

通过结伴外出、老乡介绍等方式,截至2010年,隆化县已有100余人在房山小煤矿打工。而煤矿关闭后,一部分矿工因尘肺病身体不适,留在当地讨说法,后来纷纷都得到了补偿,当消息传回隆化县,之前回家的矿工自发前往医院,也都检查出了尘肺病。

其中,有约30名原房山矿工去房山讨说法时,却碰到了和赵怀德一样的尴尬处境。他们没有选择坚持走完程序,而是到北京市信访局上访。由于人数众多,北京市信访局与河北省信访局就此联合召开协调会,促成了隆化县当地负责官员与房山区政府的会面。

这些矿工的代理律师、河北山庄律师事务所隆化分所主任李承伟还记得,那是在2014年下半年,隆化县政法委书记、人社局和信访办的官员带着矿工代表和律师前往房山,与房山区信访局、人社局官员进行了当面协调。

“房山区当时是这么说的:这老些人,又这么长时间了,哪个是尘肺病,哪个是在煤矿得的,算不算工伤都不确定。你们先走完法律程序,确定之后,我们再来解决。”李承伟说。

去了北京十多趟,经过劳动争议仲裁、房山区法院一审、北京市二中院二审后,今年年初,隆化县30多名尘肺病矿工完成了职业病鉴定程序。然而,当李承伟满怀信心地去要求支付工伤保险待遇时,却吃了闭门羹。

“说好了走完程序,到了付钱的时候,又态度暧昧了,说开会商量呢,让我们等。”李承伟语气里透着失望。

他猜测,社保中心不受理申请,“可能是因为怕我们人多”。

先行支付太超前?

工人得了职业病,老板一走了之,这种情况并不鲜见。为此,五年前实行的《社会保险法》做出了“先行支付”的规定。具体条款是:职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付。

这部法律甚至保障了没有工伤保险的矿工的待遇,更何况曾缴纳过一段时间的工伤保险的赵怀德?

在律师的指导下,范长花第四次起诉,要求社保中心“依法履行社会保险先行支付的法定职责”,但这次却被驳回。法院下发的驳回起诉行政裁定书称,原告未能提交证据证明向被告提出过先行支付社会保险待遇的申请。

这意味着,今年1月他们提交的“支付申请”并不作数,还需重新提交“先行支付申请”。

事情进行到这里,范长花坚韧的神经终于开始受不了了,她开始把整个事情定性为有关部门的刻意拖延。“没信心了,我真的没信心了。”她开始怀疑是否有别的内情。

李承伟还没想好下一步应该怎么办。身为律师,他首先想到了申请“先行支付”,但人力社保局的回避让他对房山区解决问题的态度也丧失了信心。

“目前职业病劳动者申请先行支付起诉社保部门的案子,法院判赢的案例我还没看到过,北京市能不能开这个口子,很难说。”黄乐平说。他也是《社会保险法》最终确立先行支付制度的重要推动人之一。

今年年初,国家卫计委、人社部、安监总局等10部门联合下发的《关于加强农民工尘肺病防治工作的意见》强调,尘肺病农民工应加强落实先行支付。

然而,一位房山区人力社保局官员接受记者采访时却表示:“还没有具体的操作办法,太超前了,走不通。”

没有配套的实施细则和可操作的标准、流程,成为很多地市拒绝工伤保险待遇先行支付申请的理由。

“配套实施细则的缺位,尤其是财务、审计配套政策的缺位,一方面让工作人员面对具体情况无所适从,另一方面也提升了工作人员的潜在风险。”黄乐平说。

他指出,先行支付规定从一开始就没有得到有力的执行。现在有关先行支付待遇的行政官司层出不穷,导致工伤保险部门处于进退两难的境地。

集中解决过两批,是因为中央领导有批示

房山区人力社保局局长白秀国介绍,在2010年到2013年三年间,房山区已经为1296名检查出尘肺病的矿工解决了工伤保险待遇,共支出1.57亿元人民币。

他不承认至今仍存在大量未获赔偿的矿工。“距离煤矿关闭至今已过去6年,并不能确定矿工是在房山的煤矿得的尘肺病。矿工流动性很大,没准后来是去别的地方打工得的病呢,都是听说我们这里能赔偿才找上来的。”白秀国说。

“人社局只是服务部门,真正的矛盾存在于矿工和用人单位之间。”他建议这些职业病工人“依法索赔”。“身份认定走完之后,其实还没完,相应的补偿应该谁来补偿,就又要回到法律程序,让法院判定由谁来出这笔钱。”

实际上,两次尘肺矿工获得赔付的先例也历经曲折,黄乐平和他的同事们在其中起到了关键作用。

“(这个案子)动用了我们团队全部的资源和力量。”黄乐平回忆,2010年6月,他接到了房山尘肺病矿工求助电话,之后他们向多个部门提交书面报告,通报了工人在申请职业病诊断过程中遇到的现实困难,同时他们还对房山煤矿群体性职业病事件的妥善处理提出了解决方案。国家有关部委还就此到黄乐平所在的义联进行专题调研,探讨解决方案。

据黄乐平介绍,一些媒体对此事进行报道后,中央相关领导同志对此作出重要批示。

截至2011年3月,北京义联劳动法援助与研究中心直接帮助212名房山职业病工人获得了超过2600万元的赔偿,并推动第一批总数超过400名的职业病工人获得赔偿超过5000万元。

这次“集中解决”并没有经过诉讼程序,房山区人力社保局专门为此成立了尘肺办公室,专门解决遗留矿工尘肺问题。

黄乐平指出,房山这起案子对2011年《职业病防治法》修改某些条款产生了直接的影响。

矿工们证实,在2013年,房山区又集中解决了第二批尘肺病矿工赔偿的请求。在2014年隆化县与房山区的那次协调会上,房山区政府介绍了这两次赔偿情况。“2011年和2013年分别都解决了一批。”今年55岁商万才说,他作为矿工参加了当年的两地会面,索赔的全部30名矿工中,他在房山区史家营乡新兴枣园煤矿的工友就有13人。

而他对协调会上房山区官员介绍的之前的赔偿方案仍然记得很清楚:尘肺病一期的矿工,一次性获得13.8万赔偿金,但普遍只到账了10万;二期和二期以上的,根据2013年执行的《工伤保险条例》,按照伤残能力鉴定结果进行一次性伤残补助金和按月领取伤残津贴。

“他们当时说出钱的比例是5:3:2,北京市社保基金占50%,矿里占30%,乡政府的煤管站占20%。” 商万才说。

同样出席协调会的律师代表李承伟证实了商万才的话。

比外地做的好,就是好吗?

那之后,房山区就再也没有成批量地给尘肺病矿工解决工伤赔偿了。“零星的也有人拿到了赔偿。有的时候今天给一个,明天给一个。”商万才说。

贾玉和他的5名工友就属于“零星”范围,他在房山区周口店地区长流水村属煤矿工作了20多年,在矿井下爆破、钻孔和采煤,常年被灰尘包围。

2006年,煤矿关闭。2013年,贾玉和工友检查出尘肺病,之后通过民事诉讼进行身份认定、劳动能力鉴定等程序,最终确定为矽肺三期,致残等级二级,并顺利领取一次性工伤赔偿8万余元,以及每个月3000多元的工伤保险待遇。

“本地人更好解决。”范长花和贾玉一同办理劳动能力鉴定程序,她对后者能顺利拿到赔偿而自己却费尽周折感到很不满。她认为,这是因为贾玉和其他几人是周口店本地人,而她和丈夫是外地人。

“截至2013年,统一解决的1000多人都是外地的。”记者在采访房山区人社局时,该局一位官员强调,本地矿工当时都安排了就地就业,由下一个用人单位解决了职业病问题。

今年5月初,范长花向北京市第二中级人民法院提交了上诉状,要求撤回房山区法院的裁定书,她坚持自己提交的“支付申请”是合理的,要求原审法院“依法进行审理”。

记者联系了房山区法院,对方以“法官太忙”为由拒绝了采访。

根据年初的核保结果,赵怀德的工伤保险待遇为一次性伤残补助金86900元,按月支付伤残津贴2954.6元。

而目前已知的房山尘肺病矿工可能只是冰山一角。根据官方通报,2005年到2010年6月底,北京市政策性关闭小煤矿445家,涉及18万人。内部相关人员保守估计,尘肺矿工起码有上万人。

“解决职业病这一块,咱们北京做的还真是相当不错的,放在外地都根本不管。”白秀国说,他一直“合理”地怀疑,有一些在别的省市打工患上尘肺病的矿工听说了北京能解决待遇,所以都来冒领赔偿。

上一篇:入围作品丨“珙县”的呼吸

下一篇:入围作品丨被抛弃的圈外人

Copyright@www.daaiqingchen.org all rights reserved 京ICP备18062355号-1 京公网安备11010802035461号